Факт рождения Валентина Серова в 1865 году русская культура может считать удачей. Странным образом его юбилеи всегда совпадают с теми историческими моментами, когда нам плохо. Последняя большая выставка Серова, посвященная его 125-летию, пришлась аккурат на 1991 год. Тогда нам было очень плохо. Сейчас Серову 150 лет. И нам опять плохо. Зато нам есть куда пойти и на что посмотреть

Процесс рассматривания Серова от самых первых работ вроде незаконченного портрета невесты «У окна» до самой последней, изысканно трагической «Иды Рубинштейн», оказывает магическое действие на человека, родившегося в России. Даже если вы не заканчивали университетов, вы все равно пририсовывали усы cеровскому Пушкину, сидящему на скамейке в Царском Селе. Добавляли рожки к высокому лбу его Петра I. Он, девочка и персик входят в некий базовый русский миф — как Пушкин с Черномором и Чехов с Каштанкой. Серов — это наш Дед Мороз, который, как нам говорили в детстве, гипотетически существует, но больше как ментальный фантом, нежели как сущность. И вдруг представьте себе изумление взрослого человека, который узнает, что Дед Мороз — есть. В этом можно убедиться, придя на выставку в Третьяковскую галерею на Крымском валу, где сразу от двери встречает ясный взгляд «Девочки с персиками». Дальше по диагонали все, что живет в нашей памяти без названий: «Портрет Ермоловой», «Портрет Орловой». Каждый портрет как взрыв.

***

Говорят, что Серову боялись позировать. Он изучал лица и походки, следил за пластикой жеста, искал в своих персонажах нечто, что совпадало бы с некоей универсальной гармонией искусства, что прочитывалось бы как отдельный, неповторимый человеческий сюжет. Серов неделями продумывал позы персонажей на портретах, сочиняя единственно верный, точно соответствующий герою сюжет. Когда сюжет обретал черты, а поза оказывалась найденной, Серов требовал от модели выдерживать строго определенное положение тела в течение многих десятков сеансов. Графиня Олсуфьева выдерживала семь минут, после чего падала в обморок. Княгиня Щербатова должна была сидеть с закинутой назад рукой и получила воспаление нерва. Но результат поражал. На портрете обнаруживалось не столько сходство, сколько сложная человеческая история, превышавшая возможности портретируемого или выдающая его сокровенные тайны. Грабарь рассказывал, что однажды портрет Серова случайно попал на глаза одному европейского невропатологу. На портрете была изображена Софья Лукомская, дочь генерала Драгомилова. Глаза девушки были написаны так, что невропатолог немедленно сделал вывод о тяжелом душевном состоянии портретируемой. «Формулы натуры, — говорил Серов, — иные, чем формулы живописи. И только в формулах, присущих живописи, полная ее выразительность. И это… только и есть искусство».

***

У раннего Серова каждый герой сдает что-то вроде теста: пригоден ли его человеческий материал к тому, чтобы сделать из него свет? Даже не так: где вы и где ваш свет? — в сердце своем спрашивал Серов, и портретируемые задумывались. В самом деле, вот я и вот мой нос. Где же свет? Но Серов находил. В августе 1887 года, когда Серову было 22 года, а Вере Мамонтовой 12 лет, последняя вбежала в столовую, взяла персик и присела к столу. В этот момент Серов увидел свет. Свет дрожал на щеке девочки, в складках блузки и сиял на ручке серебряного ножа для фруктов. Вера позировала месяц. «Все, чего я добивался, — это свежести, той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картине», — писал потом Серов. Еще позже он признавался, что его портреты получаются какие-то не очень портретные. Это не то чтобы изображение человека, но это портрет некой формы бытия, где человек — лишь свободно интегрированная в нее часть. Формой бытия могут быть свет и свежесть, радость, лицемерие, предательство, просто жизнь. Искусство — это подражание реальности, полагал Аристотель. Каждая эпоха подражает по-своему. Однако Серов как будто покушался на этот базовый принцип искусства и дополнял несовершенную реальность полнотой осмысленного и одухотворенного переживания.

Постоянное присутствие вселенской добавки к традиционному жанру делала Серова немного чужим на ниве социального служения, которую в 80-е годы XIX века трудолюбиво обрабатывали живописцы. Передвижники были на вершине славы. Друг и соученик Серова по Московскому художественному училищу Константин Коровин писал: «Ученики спорили, жанристы говорили: “Важно, что писать”, а мы отвечали: “Нет, важно, как написать”. Но большинство было на стороне “что написать”… Ученики училища живописи были юноши без радости. Сюжеты, идеи, поучения отягощали их головы. Прекрасную жизнь в юности не видели. Им хотелось все исправлять, направлять, влиять… Хорошим тоном считались сюжеты содержательные “с оттенком гражданской скорби”». Откуда бралась скорбь, всем было понятно. В 1881 году студент Гриневицкий убил царя-освободителя Александра II. В 1887 году память того цареубийства молодежь готовилась отметить новым убийством, уже Александра III. План сорвался в последний момент. Среди повешенных по делу был некий Александр Ульянов. К тому моменту Репин уже начал писать свое знаменитое полотно «Не ждали». Пока же на выставке передвижников 1887 года выставлялась «Боярыня Морозова» Сурикова. На этом фоне «Девочка с персиками» была вопиюще бессодержательной картиной. Серов со своим стремлением к свету слишком буквально понимал метафору всеобщего счастья. «Правда ли, что вы не признаете картин с содержанием?» — спросил как-то Стасов, главный теоретик передвижничества. «Не признаю, — просто ответил Серов, — я признаю картины художественно написанные». Кстати, в этот год Чехов написал «Каштанку».

***

1888 год — «Девушка, освещенная солнцем». На сей раз родственница, Машенька Симонович. Если в «Девушке с персиками» сплошной порыв и сияние, то здесь — трепет тишины и покоя. У Маши взгляд такой, что на ней немедленно хочется жениться, — славная, добрая, умница и простая. Потом она счастливо выйдет замуж и уедет во Францию. А спустя 50 лет к ней с мужем зайдет в гости еще один русский, малознакомый человек. На стене будет висеть репродукция Машиного портрета. Увидев картину, гость забеспокоится, а узнав, что девушка на картине и есть хозяйка дома, и вовсе впадет в смятение. Окажется, что в молодости он видел этот портрет на передвижной выставке и влюбился. Много лет тосковал и помнил. Уходя и целуя руку Марии Яковлевны, он скажет, что сразу узнал глаза — они не изменились. Но то было после Второй мировой. А на выставке 1888 года Илларион Прянишников, типичный «шестидесятник» и член-учредитель Товарищества передвижников, ругался на весь павильон: «Это не живопись, это какой-то сифилис!» Все еще было по-прежнему. На Александра III было совершено очередное покушение. Чехов пишет повесть «Степь» и наконец входит в большую русскую литературу.

Серов видел в своих моделях что-то такое, о чем сами модели и не догадывались, а именно историю искусства. Все 90-е годы художник играет в великую игру гениев «Давай я нарисую, как…»: Веласкес, Рубенс, Рембрандт. Когда-то Репин, давая совсем юному Серову уроки рисования, учил его следовать натуре. Дело было в Париже, в двух шагах от мастерской стоял Лувр, однако мастер ни словом не упомянул о висевших неподалеку шедеврах ренессанса и барокко. А Серову хотелось именно как они — легко, беспечно, весело, звеняще. Теперь Серов мог себе это позволить — желающих попозировать веселому художнику было хоть отбавляй. Все тот же Грабарь рассказывает, как однажды Серов зашел к Репину, работавшему над женским портретом и попросил позволить ему писать ту же девушку. Репин разрешил. Когда оба портрета были отданы отцу героини, гости просили показать портрет работы Репина и только потом замечали работу «ученика». Спустя несколько лет новые гости, входя в дом, спрашивали: «А не у вас ли тот портрет работы Серова?» Когда же замечали и другой портрет, спрашивали: «А это чей? Репина? А…»

А между тем все порядочные люди России, прочитавшие Чернышевского, по-прежнему готовились убить царя. И Серов снова оказался не у дел. Во время покушения 1888 года, когда царский поезд сошел с рельсов под станцией Борки, в вагоне, где ехал государь с семьей, от взрыва рухнула крыша. Александр III не растерялся, подхватил железную махину и держал на плечах, пока не подошла подмога. С тех пор император стал хворать, и в 1892 году, уже предчувствуя близкую смерть, заказал Серову групповой портрет семьи. Серов в основном рисовал по фотографиям, но однажды император уступил и дал согласие повидаться с художником лично. Серова предупредили, что царь будет говорить с ним на лестнице по дороге в сад. Художника привели в назначенное место и оставили одного. Внезапно отворилась дверь, и на лестницу вышел император в полном одиночестве. «Либо он забыл о назначенной встрече, либо его о ней не успели предупредить, но, когда он увидел незнакомого человека, лицо его приняло выражение недоверия, страха, холода и враждебности, — вспоминал родственник художника. — В это время вошел кто-то из свиты и объяснил царю, кто это, и тот любезно разговаривал с Серовым минут пять. Валентин Александрович говорил мне, что этого выражения, виденного в первую минуту на лице Александра III, он никогда не мог забыть». Так причудливо переплетались в те времена монархия, революция и искусство.

Позже, когда Александр III умер, Серова стала приглашать во дворец уже новая царственная чета — Николай II и его жена Александра Федоровна. Заказывали портрет императора Николая II. Высочайшая супруга внимательно следила за ходом дел. Когда портрет был почти готов, Александра Федоровна попросила мужа принять соответствующую позу и стала изучать степень сходства.

«Здесь надо поднять, тут слишком широко…» — делала замечания императрица. Серов опешил, но тут же взял себя в руки и, протянув Александре Федоровне палитру, сказал: «Так вы, ваше величество, сами уж и пишите, а я больше слуга покорный».

Более с российским самодержавием Серов дела не имел. Но история на этом не закончилась. Тот самый портрет Николая II во время взятия Зимнего выволокли из дворца пьяные солдатики и прокололи штыком глаза. Портрет уцелел чудом. Спас его случайный прохожий, узнавший руку Серова. Самому Николаю II повезло меньше. А между тем в тот самый 1900 год, когда императрица учила Серова рисовать, Чехов написал «Три сестры».

***

К концу века Серов — признанный лучший портретист России. После его портретов работы Репина кажутся грубоватыми и слишком академическими. По сравнению с Серовым Репин печально предсказуем. В чертах же серовских портретируемых к началу века возникает нечто неожиданное и принципиально новое. Серов однажды сказал: «Надо добиваться портретности в фигуре — чтобы и без головы похоже было». Постепенно в своих бессодержательных полотнах художник заходит еще дальше, и начинается поиск линии. Портреты Гиршман, Орловой, серия портретов семьи Юсуповых — здесь теневая вселенная раннего Серова исчезла. Трепещущее дрожание достигло тех степеней, когда марево сконцентрировалось в жесткую волевую линию, декларирующую стилевой дух эпохи. Эпоха называлась модерном.

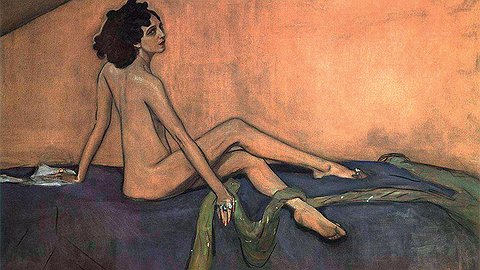

Выставка Серова подобна американским горкам. Сначала ты круто разгоняешься на «солнечных» портретах, потом зависаешь на парадных, потом медленно начинаешь взбираться на самую верхотуру серовского лаконизма, а потом — оглушенный и потрясенный катишься к финальному шедевру — «Иде Рубинштейн». Она висит в самом конце, когда от твоего вдохновения остаются только жалкие ошметки бессилия и чистый дух.

Ида Рубинштейн — девочка без прошлого, найденная и созданная Фокиным. Увидев в ней «отличный материал для балетов в стиле а-ля Бердсли», он попал в стилистический нерв эпохи. Он подобрал ей роли, образы, он сделал из нее легенду. Она танцевала Клеопатру и Зобейду, такой она и осталась в памяти всех, и прежде всего своей собственной. Иды не было без ее роли. Она — мечта и образ, чистый стиль. Для Серова это самый любимый портрет и самый большой скандал. После его девушек и дам этот «оживший архаический барельеф» выглядел пощечиной общественному вкусу. Публика в 1910 году еще не догадывалась, что именно Ида и останется. Но Серову было важно другое. До сих пор он рассказывал истории человеческих судеб, души и духа. Он видел в деталях, как взрастает и разрушается человек, как он грешит и падает в грязь. И вдруг история, которую стали рассказывать его глаза, переменились. Теперь за формой не было содержания, перед ним был чистый стиль, поглотивший живого человека. «Бедная Идя моя Рубинштейн… бедная, голая…» — вздыхает Серов. Это апофеоз того, к чему он шел, та самая формула искусства, которая единственно верна в отношении жизни. Незавершенный поворот головы Иды по направлению к зрителю оставляет ощущение последнего шевеления жизни перед окончательным окаменением в портрете-статуе. Это та узкая грань между жизнью и смертью, за которой уже слишком красиво для того, чтобы жизнь была возможна. На этой грани Серов и остановился. Он умер в 1911 году по дороге на очередной сеанс от приступа стенокардии. Его жизнь оказалась похожа на его картины — точный и неожиданный сюжет, простота, естественность и трагедия в конце. Он остановился там, где дальше было нельзя, и честно реализовал закон искусства. Усталый, с отяжелевшими веками Чехов, которого Серов нарисовал незадолго до смерти писателя, поступил так же.